李玉昌 | 董希文的艺术特色

董希文在哪些方面总结了中国绘画特点并巧妙地运用到油画中去了呢?

一

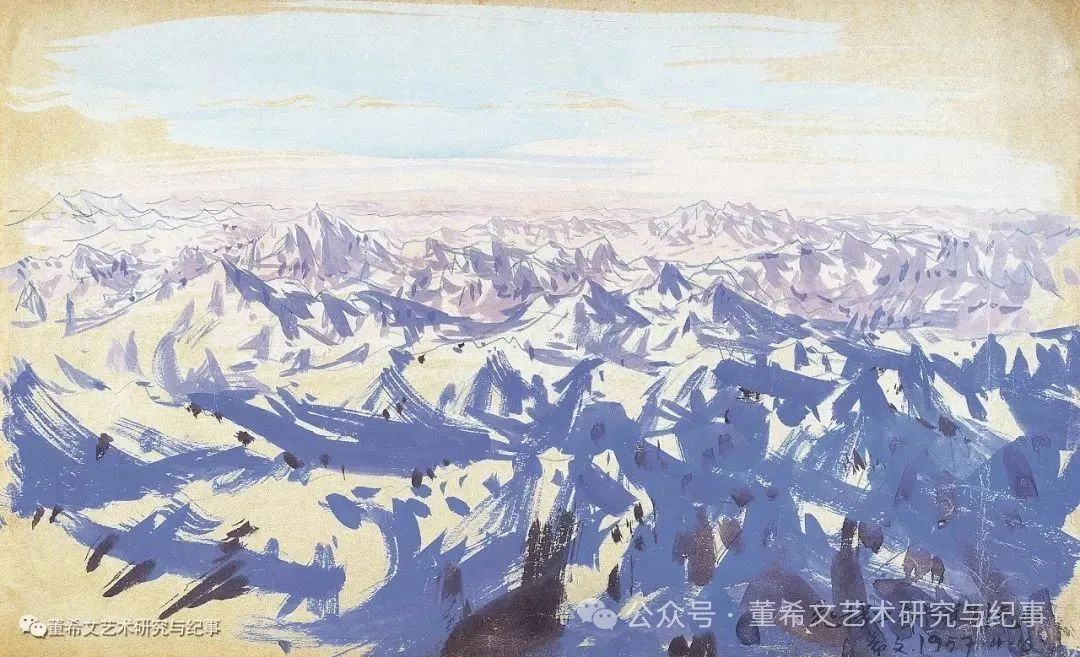

在表现对象的主客观关系上,他吸收了“中国绘画不停留在表面现象的描写,注重表现对象的本质”这一基本因素。他几次进藏写生,这一特点体现得最充分、最鲜明,几乎每一件作品都表现了他捕捉形象能力的高超。因为这些写生大多是在极短时间内完成的(如速写《仓德梁子望打鼓山》,就是在高山缺氧、呼吸困难情况下,五分钟之内画完的),如果没有抓住对象本质的概括能力,不可能这样迅速地、形神兼备地描绘出来。

董希文 《仓德梁子望打鼓山》 纸本水粉 13x19cm 1955年

董希文 《飞机上看卡兹别克山》 纸本水粉 29.5×48cm 1957年

有人形容董希文的造型功夫是“准”和“狠”。“准”是说他对生活有热情、有感受,笔下塑造的形象总是精神饱满、富有生气。虽然运笔纵横,气势磅礴,但造型十分准确。“狠”是形容他落笔果断,笔笔生动,以有力的笔将复杂的自然现象概括取舍,创造出鲜明、洗练、真实、动人的形象。

董希文的“准”和“狠”都和中国绘画特点分不开。因为中国画家描写对象,无论写生还是记忆,都是经过对生活的深刻观察,再通过理解分析,然后运用笔墨突出地去表现的。这种一笔下去,要求形象、质感、生命力三个因素相结合的传神方法,被董希文巧妙地运用到油画中去。

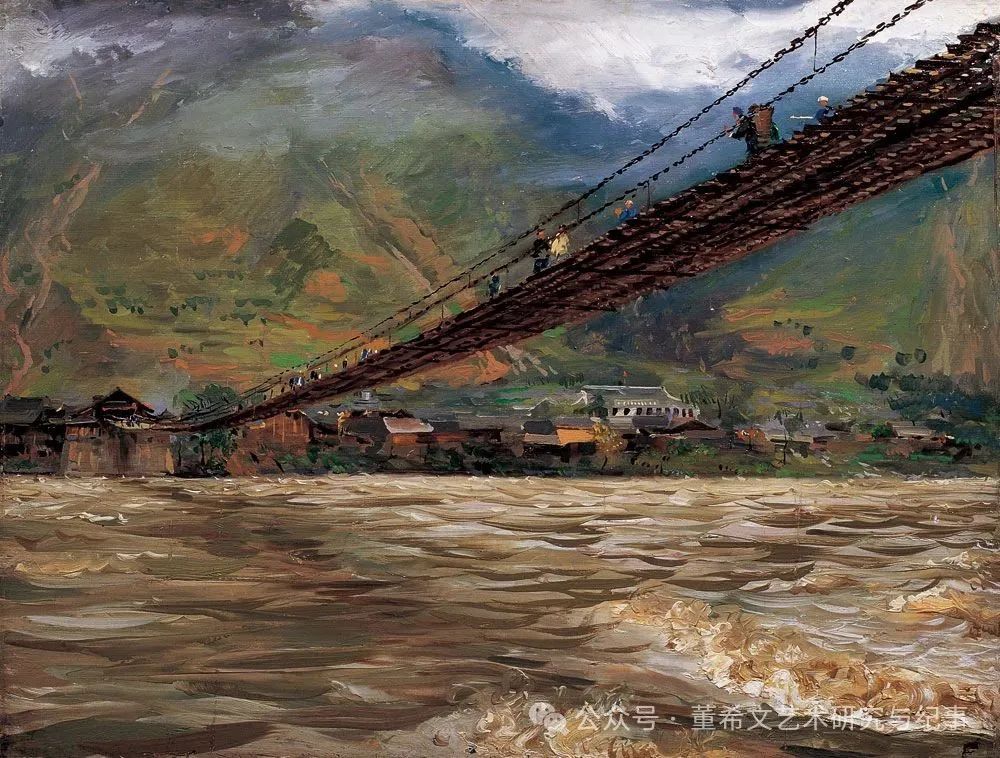

董希文 《大渡河泸定铁索桥》 木板油画 40x53cm 1955年

二

董希文吸收了中国绘画表现单纯的特点。他认为“单纯不是单调,单纯是以简洁的手法描写丰富的形象变化。”为了追求造型的单纯,除了光和质的表现外,他更注重量感和结构。在色彩处理上,他提出“不重色彩的光化作用(条件色)而重本色(固有色)”,强调大色块的运用。董希文在创作中,大胆舍去色彩的细微变化,用对比鲜明的大块色彩组成画面基本色调,发挥了色彩的感情作用,他说:“一幅画的色彩表情很重要,人有人的表情,色彩有色彩的表情。一幅画从远处看不清人的表情时,就先看到了色彩的表情,让人产生情感上的反应。”他在介绍运用基本色调经验时说:“《红军不怕远征难》在色彩上追求困难与坚毅的配合;《开国大典》尽力做到富丽堂皇,把风和日丽日子里的庄严热烈场面描写出来;《春到西藏》则使它表现出温和的春意,既是自然景色之春,又是政治之春。”董希文在运用大色块时,注重在原色的强烈对比中取得调和;在原色的平涂中产生节奏;在原色的交错中发出光辉。这是从敦煌晋唐壁画及唐宋金碧山水中吸取营养的结果。

三

董希文还吸收了中国绘画中重规律、重法则的特点。他认为古人通过对生活无数次的观察和实践,从自然外貌的千锤百炼中得出了山石树木、花鸟鱼虫、人物比例动态和衣褶变化以及设色渲染、运笔用墨等规律。他认为,中国绘画没有停留在感性认识阶段,而是进入理性认识,在复杂的外貌中找到规律,做到在下笔前胸有成竹,下笔时重步骤,重层次,有条有理从容不迫地运用规律去创造对象,而不被对象所束缚。

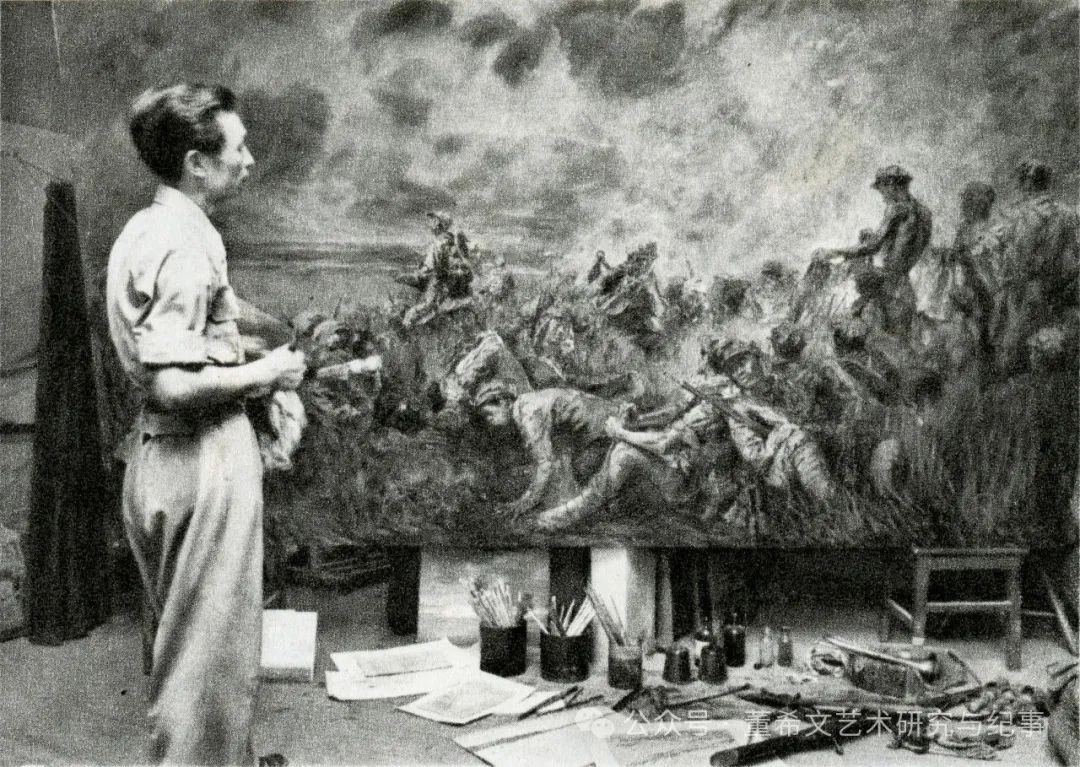

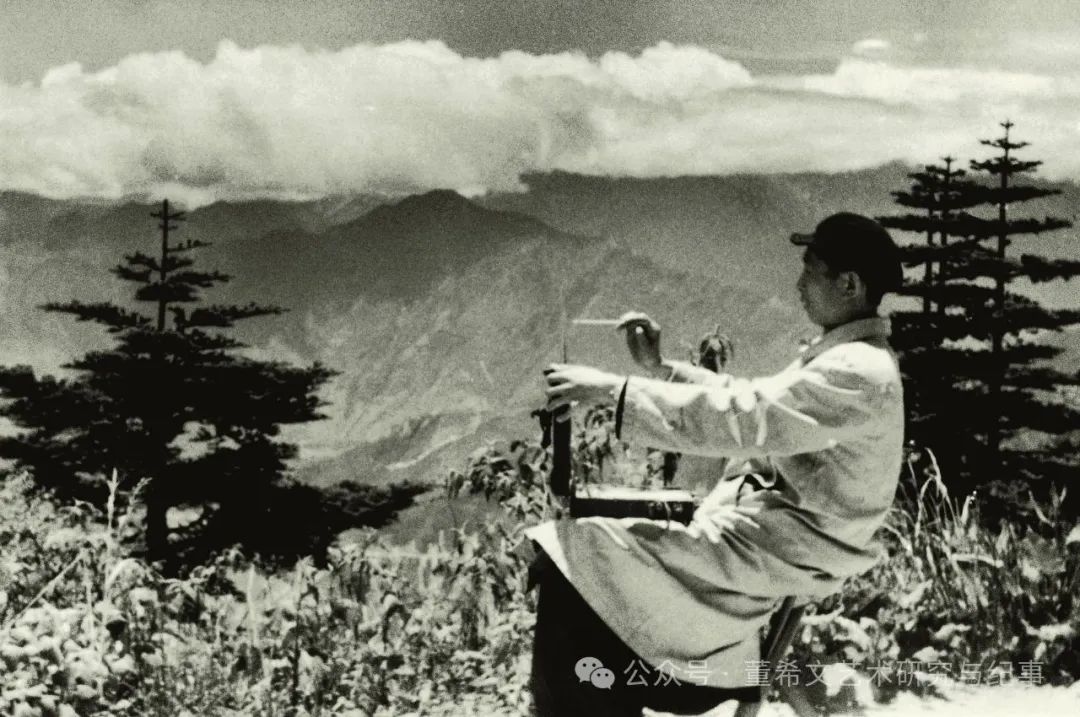

由于董希文在油画中注意了法则和规律的运用,在造型上除了“准和狠”之外,还做到了“稳”。凡是看到董希文作画的人,都佩服他的稳,无论在风雪交加的山峰上,还是在宽敞舒服的宾馆内,他都能潇洒自如地作画。虽然他强调用感情作画,但奔放的热情总是蕴含在冷静之中,他作画时不但衣着整洁,而且画具干净,颜料和画笔排列得整整齐齐有条有理,无论感情多么激动,从不手忙脚乱,在挥洒点染之中,显示了具有中国传统文化修养的大家风度。

四

与重规律重法则相联系,董希文特别注重到中国绘画的重意境、重情调和人物画中的重精神气度,重神采风韵。他感到“不用说早期人物画,就以清末任伯年、任渭长而论,他们以极简单的笔墨刻划的人物,其传神程度已经和西方艺术大师的油画作品相媲美”,这种单纯的艺术表现既有人物的精神气质,又有画家的感情个性,是写意画的灵魂。

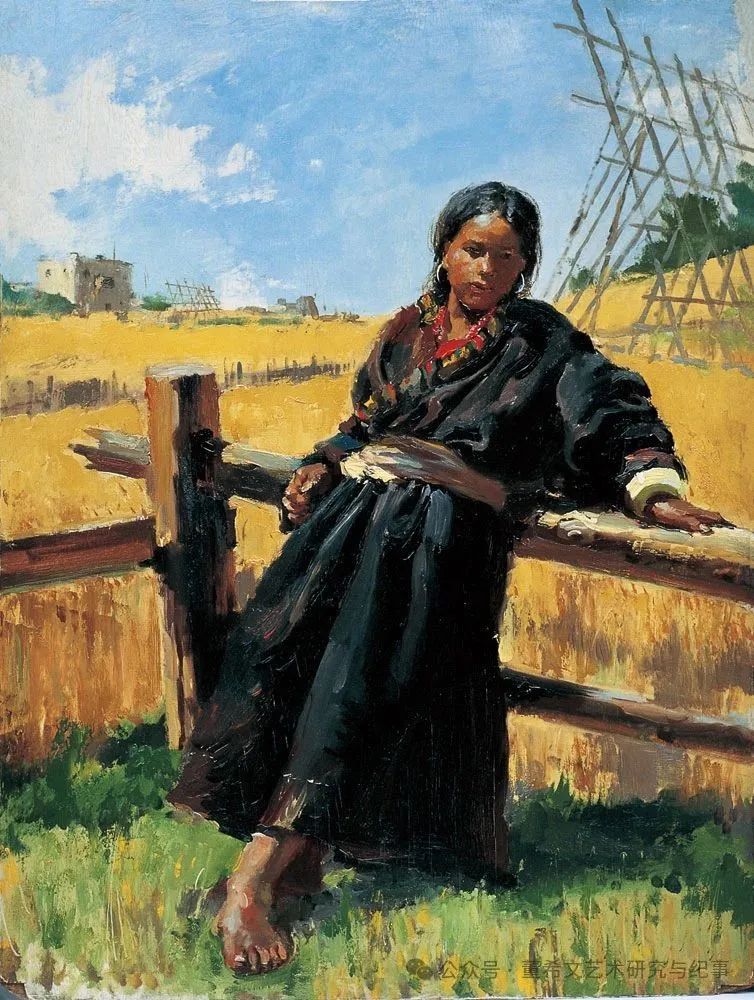

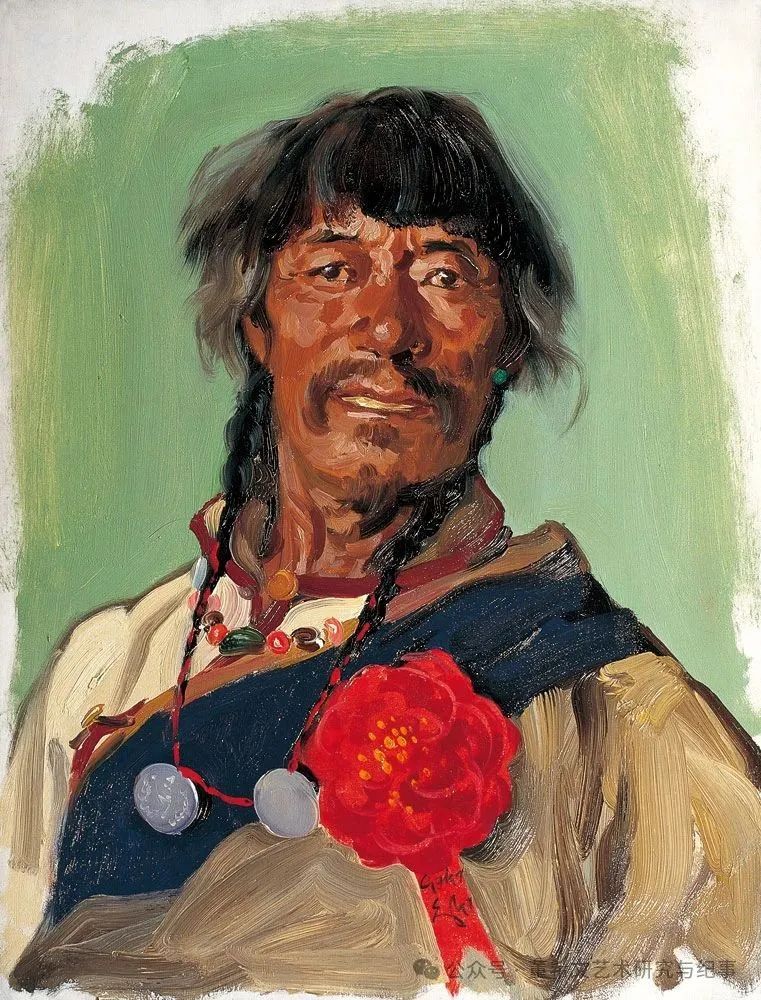

写意,可以说是董希文在油画民族化道路上追求的最高理想。愈到后期,他的这一艺术特点愈加强烈、愈加成熟。通过西藏写生作品,体现得非常明显。如果说1955年比较注重客观的真实,1961年则摆脱了写实的束缚,更具有浓郁的浪漫主义色彩和大写意气派。他从翻身后农奴的豪放、粗犷的强烈性格和富于装饰色彩的雄伟山河中找到了表现西藏生命力的本质东西。他抓住这一主题,深化这一主题,舍弃了事物表面瞬间变化及各自心理状态,而着重表现整个藏族人民的喜悦心情。

董希文在油画民族化方面的成就,还得力于他的全面修养。在学生时期,通过在杭州国立艺专、苏州美专、上海美专等校向林风眠、刘海粟、颜文樑等不同学派学习,博采众家之长,熟悉西方古今艺术大师和流派,打了坚固的造型基础。作为油画家,同时又热爱民族艺术,对中国传统文化包括金石、书画、民间艺术、壁画等有着丰富的修养。这使他在艺术表现上,有充分发挥才能的可能,为民族风格的探索铺平了道路。

董希文把油画中国风的探求作为终生奋斗的目标。他的路还没有走完,但是他已为中国油画艺术的发展,开辟了一条新的道路。

董希文先生没有直接为我们班授课,但他先后开过多次讲座,在工作室接受我们的访谈,特别是后来在油画系的教学活动和党支部同一小组的生活中,他的艺术实践、艺术理念、人格魅力,都给我以极大的影响。董先生充满激情创作的《开国大典》等杰作,使他闻名全国,几乎家喻户晓。这是融会中西、探索油画中国风范的成功之举,给绘画界以极大的鼓舞。他三次到西藏和长征路上写生的成果,激情饱满,笔法豪放,色彩浓烈,把纯熟老到的油画技巧和写意抒情的中国意味完满地融会贯通,达到了很高的艺术境界,充分发挥了中国写意油画的魅力,极大地丰富了中国现代美术画廊。董先生在油画艺术上的探索,早在40年代已经开始,《苗女赶场》、《哈萨克牧羊女》都是典型的成功之作,在探索油画中国风格的漫长历程中具有里程碑的价值。而《开国大典》是这一探索的继续,成为与时俱进追求时代特色、地方色彩、民族风范,探索艺术语言个性化、创造性的成功典范。虽然董先生没有参加过延安文艺座谈会,但他一生的创作实践正和《讲话》的精神本质完全契合。事实上,董先生也是十分严谨地以《讲话》规范自己的言行实践的。

在“双百”方针的鼓舞下,他以睿智的思考、宏大的魄力,在他主持的第三画室教学与创作中,提出借鉴“文艺复兴之前,印象派之后”,“乔托之前,塞尚之后”的鲜明观点,为中国美术创作推开了又一扇大门,拓宽了艺术发展的途径。在当时单一模式一统天下的情况下,其历史意义之巨大,胆识之可贵,可叹可佩。现在证明,董先生的教学确实是成功的,当今许多名画家都是出自他的门下。董希文用自己的双肩扛起沉重的闸门,呵护着青年前进,其历史功绩可圈可点。

(原载《中国艺术》1989年第1期,作者李玉昌)

欢迎关注公众号,查看往期文章

如需转载,请联系并注明出处

在二十世纪中国美术的进程中,董希文先生是一位为中国油画艺术和美术教育做出毕生贡献的艺术大家与名师,他的杰出成就和艺术精神是中国美术的重要财富产生了巨大的影响并散发出永久的光辉。

董希文,1914年端午生于浙江省绍兴县柯桥光华溇,1973年1月8日文革中逝世于北京。

董希文少年时受家庭重视新学影响,同时对中国宋元明清绘画及金石瓷器多有接触而喜爱,埋下中国传统文化艺术的种子。先后就读于之江大学、苏州美专、上海美专、国立杭州艺专、École des beaux-arts de l'Indochine(原译:越南法国国立安南美术专科学校)。广博众采,学贯中西,打下坚实的绘画基础。学生时代即长年深入西南边寨下层地区的他,用大量的写生和创作探索具有中国艺术表现形式语言的线性油画,《苗女赶场》等表现出对民众生活的关注与同情。

1943年董希文远赴西北大漠任敦煌艺术研究所研究员,考察并临摹整理大量古代壁画,深入了解并掌握中国传统壁画的技法和精髓。

1946年他到北平,担任北平艺专——中央美术学院教授。后参加中共地下党领导的学生运动,秘密印制散发大量革命宣传画等,并加入中国共产党。

新中国成立后董希文以朴素的革命热情讴歌祖国的新生,创作出一大批气度恢宏,具有鲜明时代精神和民族风貌的巨制,如《开国大典》、《春到西藏》、《红军过草地》、《百万雄师过大江》等,深受人民大众的喜爱,成为新中国美术的经典。

五、六十年代他沿着当年中国工农红军长征走过的路线,并先后三次深入川藏牧民地区,不畏艰辛长途跋涉,体验生活并写生、创作出大量技艺精湛、独树一帜、充满生命力的作品,如《大渡河泸定铁索桥》、《班佑河畔高草地》、《山歌》、《边城亚东》、《千年土地翻了身》等,在中国近代绘画史上产生重要影响。

董希文在对西方绘画艺术广泛研究和对中国传统艺术深刻理解与把握的基础上,寻找中西方绘画的交融点,于五十年代鲜明提出“中国画家应该有中国画家自己的气质,自己对于生活的想法、看法和表现法”——即“油画中国风”的主张并身体力行,在探索和开拓具有中国人灵魂气质的油画艺术表现形式中独树一帜;在他所创立的中央美术学院油画系董希文工作室的教学中采取“广收博采、兼收并蓄”开放、包容的方针,与“因材施教、顺水推舟”尊重个性的教学理念,培养出大批视野开阔、风格独具的美术人才。

董希文在他五十八年的短暂生命中为自己所热爱的绘画艺术和为中国文化的健康发展,以尽可能的努力尝试力图完成心中为自己定下的任务:负起对中国美术应有的一份责任。虽然他没赶上改革开放的机遇,时间和客观条件没能允许他达到期许的目标,留下许多遗憾,但是他在几十年前所做的努力探索和卓越贡献已经留给后人值得参照的可能。

董希文所创作的丰富多彩、形式多样的作品中,充满了阳光的气息,清新刚健的艺术语言传达出顽强的生命力。他在不事张扬的平和外表下有着坚韧的性格,无论顺境或逆境都始终保持着冷静思考的独立人格,他敢为社会担当使命的勇气和“一笔下去负千年重任”的精神,以及谦逊自省、正直不阿、真诚待人的美德都令我们永远深深的怀念、充满敬意。